Die Frage nach der Verantwortung von Unternehmen wächst stetig. In Zeiten von Fridays For Future und dem damit wachsendem Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung für ökologische und menschenrechtliche Themen können es sich Unternehmen kaum noch leisten, diese zu ignorieren. Doch was bedeutet es eigentlich als Unternehmen, Verantwortung zu übernehmen? Und wie kann Wirtschaft dazu beitragen, gesellschaftliche Veränderung mitzutragen?

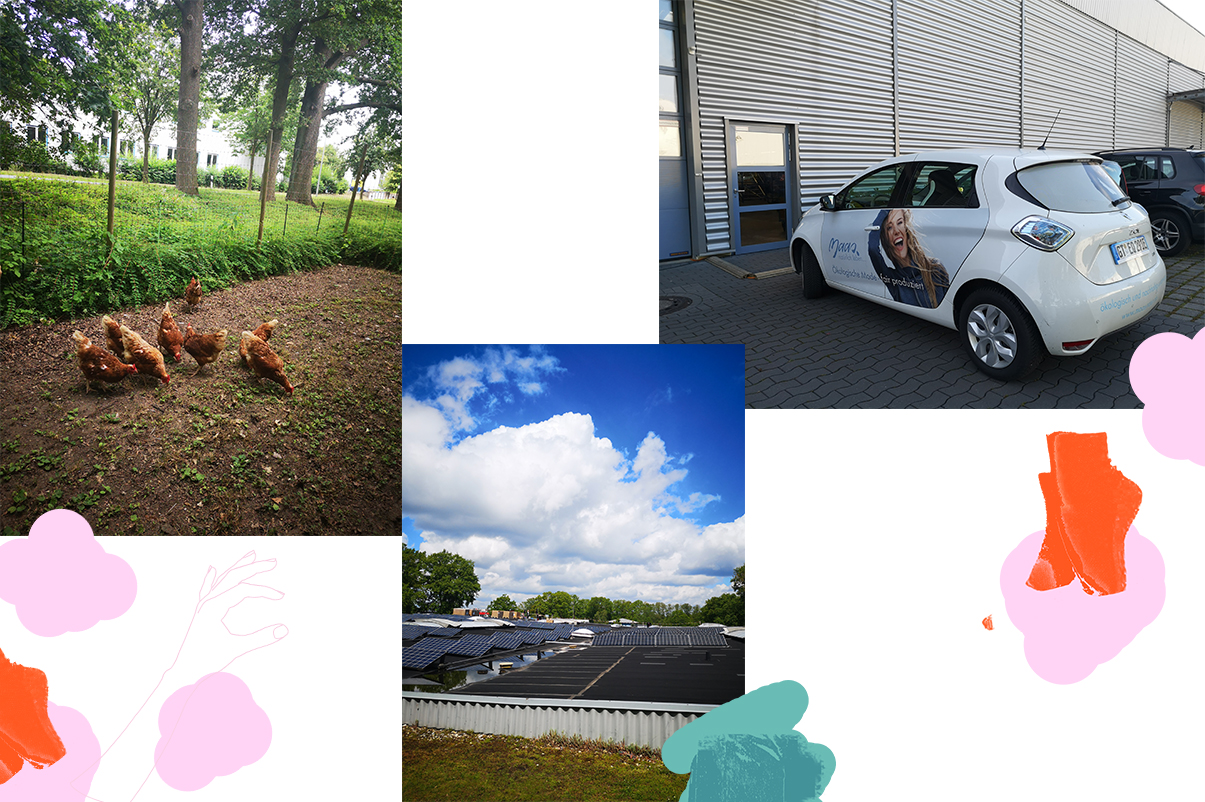

Das öko-faire Modelabel Maas Natur ist ein Urgestein, wenn es um die Herstellung natürlicher, fair produzierter Textilien geht. Seit nunmehr 34 Jahren steht das Unternehmen für ökologische Produktion und übernimmt als wichtiger Akteur Verantwortung im gesellschaftlichen System. Das Familienunternehmen aus Gütersloh beschäftigt mittlerweile fast 180 Mitarbeiter*innen, führt die Geschäfte nach dem Gemeinwohl-Ökonomie-Prinzip und setzt sich nebenbei für soziale Projekte sowie gelebte Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen, am Arbeitsplatz, bei Investitionen und bei der Geldanlage ein. Zudem ist Maas Natur Gründungsmitglied beim IVN, dem Internationalen Verband Naturtextilien, und verfolgt diese Philosophie weiterhin strikt.

Wir haben mit dem Maas Natur Gründer und Geschäftsführer Reinhard Maas über die Herausforderungen unserer Zeit, den stetig wachsenden Konsum und verantwortungsvolles Wirtschaften gesprochen.

Was bedeutet für Sie Verantwortung im wirtschaftlichen Kontext?

Als studierter Sozialarbeiter hatte ich schon immer einen besonderen Bezug zur Gesellschaft und auch zur Umwelt. Als vor 34 Jahren mein Sohn zur Welt kam, haben wir Maas Natur gegründet, weil wir mit den Windeln keinen riesigen Plastikberg verursachen wollten. Als Alternative haben wir waschbare Windeln gefunden. Die ursprüngliche Intention war es, damit einen Handel aufzumachen. Am Ende wurde es ein ganzes Modeunternehmen. Ich könnte nie ein Unternehmen führen, dem es nur um Umsatz und Gewinnmaximierung geht. Ich möchte vernünftige Artikel vertreiben, die Sinn machen. Als Unternehmen sollte man sich auch gesellschaftlich so einordnen, dass die Gesellschaft von dem profitiert, was man macht. Das bedeutet für mich Verantwortung.

Handeln Sie deswegen nach dem Gemeinwohl-Ökonomie-Prinzip?

Das Gemeinwohl-Ökonomie-Prinzip haben wir letztes Jahr aufgesetzt. Bislang konnte man nur Nachhaltigkeitsberichte für Unternehmen erstellen, aber die Gemeinwohl-Ökonomie geht noch weiter. Die Bewegung kommt aus Österreich und betrachtet neben der Nachhaltigkeit noch weitere Aspekte, zum Beispiel wie mit Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Lieferanten umgegangen wird und wie die Stellung in der Gesellschaft ist. Das Aufsetzen des Gemeinwohlberichts letztes Jahr hat uns in unserer Arbeit bestärkt, aber es zeigt natürlich auch die Bereiche, die noch verbessert werden können und um die wir uns weiter Gedanken machen sollten.

Welche Bereiche betrifft das?

Bei dem Gemeinwohl-Ökonomie-Prinzip kann man eine maximale Punktzahl von 1000 erreichen. Das ist für einen Wirtschaftsbetrieb eigentlich unmöglich. Dafür müsste man alle Gewinne aufteilen, sodass keine finanzielle Reserve mehr da wäre. Aber wir sind bei unserem sozialen Engagement gut aufgestellt. Wir kennen fast alle Lieferanten persönlich, besuchen die Betriebe häufig und wissen, wie diese arbeiten. Wir bauen langfristige Beziehungen auf und wechseln nicht einfach den Betrieb, wenn ein Mitbewerber plötzlich günstigere Preise anbietet.

Langjährige Partnerschaften garantieren auch eine sichere Qualität über den ökologischen Bereich hinaus, weil wir genau wissen, dass die Mitarbeiter*innen fair behandelt werden und die Ökologie nicht zusätzlich belastet wird. Zudem produzieren wir nicht in Fernost. Wir haben in Deutschland Strickereien und die größte Produktion in der Türkei. Dort ist direkt eine Mitarbeiterin vor Ort, die dort lebt, selbst Türkin ist und unsere Lieferanten regelmäßig besucht. Natürlich wollen wir auch unseren Kund*innen gegenüber fair sein und versuchen auch den Menschen unsere Kleidung zugänglich machen, die kein hohes Einkommen haben.

Sie haben zu einer Zeit mit öko-fairer Mode begonnen, als diese noch sehr unterrepräsentiert war. Was waren die anfänglichen Herausforderungen?

Zu Beginn gab es noch keine ökologische Baumwolle und wir konnten nur darauf achten, dass die Stoffe nicht chemisch verunreinigt sind und keine Kunstfasern enthalten. In den ersten zehn Jahren von Maas Natur haben wir dies im Arbeitskreis Naturtextilien entwickelt. Wir haben Kriterien für eine Bio-Baumwolle festgelegt und haben Zertifikate beschlossen. Damals war man froh, dass man eine halbwegs ökologische Ware hatte. Alle waren noch sehr unerfahren, was zum Beispiel Farben angeht. Die Kriterien dafür haben wir erst über die Jahre selbst entwickelt. Irgendwann fragten wir uns, wer eigentlich unsere Sachen kauft. Nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung kauft bewusst ökologische Waren. Das ist für einen Handelsbetrieb, der wirtschaftlich bestehen will, zu wenig.

Wir wussten, dass wir uns nicht nur um die Ökologie kümmern können, sondern die Kleidung auch modisch gefallen muss. Wir können nur andere Kundengruppen erreichen, wenn unsere Teile up to date sind. Früher hat man modisch und ökologisch stark getrennt. Da sprach man noch vom Jutesack. Daraufhin stellten wir eigene Designer*innen hier im Haus an und orientieren uns seitdem zum Beispiel an den Trendfarben, die vom deutschen Modeinstitut vorgeschlagen werden. Das ist sehr wichtig, damit unsere Kleidung auch mit anderen Artikeln gut kombinierbar ist. Es soll nicht sofort sichtbar sein, dass es ein Naturtextil ist. Für manche ist das immer noch ein Makel. Wir greifen also aktuelle Modetrends auf und setzen diese in ökologische Textilien um. Zurzeit spürt man auch, dass Verbraucher*innen viel stärker nach ökologischer Mode suchen und diese konsumieren.

Es tut sich auf jeden Fall einiges in der Branche. Es gibt immer mehr Fair Fashion-Labels und auch große Unternehmen schreiben sich Nachhaltigkeit auf die Fahne. Wie nehmen Sie die Veränderungen der letzten Jahre wahr?

Ich freue mich natürlich, wenn neue Labels dazukommen, weil sie immer wieder frischen Wind mitbringen. Teilweise sind diese ganz anders aufgestellt als wir. Wir arbeiten ausschließlich mit reinen Naturfasern, aber es gibt andere Labels, die auch recycelte Stoffe wie zum Beispiel Kunstfasern aus PET-Flaschen verarbeiten. Das ist für diese Marken ökologisch, für mich ist es das nicht. Wir möchten wissen, was in unserer Faser enthalten ist. Wenn ich alte Fasern aufarbeite, kann ich keine Garantie geben, was drin steckt. Bei Kunstfasern weiß ich außerdem nicht, wie viel Mikroplastik wieder in die Umwelt gelangt. Diesen Trend verfolgen wir also nicht. Aber jedes Label, das sich da mehr Gedanken drum macht, hat natürlich auch seine Berechtigung.

Und wie stehen Sie zu konventionellen Marken, die Nachhaltigkeit für sich entdecken?

Im konventionellen Bereich kann man sich einerseits freuen, dass mal eine Capsule-Kollektion mit Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau kommt. Andererseits bin ich davon nicht ganz überzeugt. Ich habe den Eindruck, dass das nur als Trend genutzt und größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Es wird eine kleine Kollektion gemacht und diese ganz vorne ins Schaufenster gestellt. Natürlich ist dann eine Marke wie C&A aufgrund ihrer Größe auf einmal der größte Abnehmer von kbA-Baumwolle, aber es wird nicht die Frage gestellt, wie viel Anteil dies überhaupt am Gesamtumsatz des Unternehmens hat.

Diese Unternehmen hängen sich schnell mal das grüne Mäntelchen um, wenn sie sagen, sie benutzen GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle. Die Aufrichtigkeit dahinter kann ich noch nicht erkennen. Dafür müsste das Sortiment komplett umgestellt werden. Das traut sich jedoch keiner, weil alle die Käufer*innen im Blick haben, die einfach den günstigsten Preis haben wollen. Das ist auch für Verbraucher*innen ein großer Konflikt. Wenn man die Leute fragt, sind alle gegen Kinderarbeit, für Menschenrechte und gegen schlechte Produktionsbedingungen, aber wenn sie dann einkaufen gehen, machen sie sich mit Billigmode die Taschen voll. Das Bekunden und Handeln stimmen oft nicht überein.

Der CEO und Mitgründer von H&M Karl-Johan Persson hat erst kürzlich eine umstrittene Aussage von sich gegeben, in der er meinte, dass H&M weiterhin in Niedriglohnländern produzieren muss, weil sie damit etwas gegen die dortige Armut tun würden. Was entgegnen Sie solchen Aussagen?

Das ist immer das Totschlagargument. Wenn ich in Billiglohnländern, in denen die Arbeitsbedingungen menschenrechtlich nicht okay sind, bleiben möchte, sage ich einfach, dass die Menschen dort verhungern, wenn ich ihnen keine Aufträge gebe. Ich denke, den Menschen geht es unter den Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen, schlecht. Wenn ich nur Mindestlöhne zahle, ermögliche ich den Menschen geradeso das Überleben. Es ist also kein Argument, diese Produktionsbedingungen zu rechtfertigen. Man müsste hier die Gegenfrage stellen: Warum zahlen Sie nicht 50 Cent mehr? Damit würde es den Näher*innen viel besser gehen und in Deutschland würde es keinem wehtun. Warum macht man das nicht? Warum produziert man nur in Billiglohnländern?

Seit 20, 30 Jahren suchen Fast Fashion-Unternehmen immer noch günstigere Herstellungsländer. Jetzt haben sie diese endlich gefunden. Diese wieder zu verlassen, weil bei den Produktionsbedingungen vielleicht nicht alles okay ist, tut einem Einkäufer erstmal weh, weil er dann seine Preise anheben müsste und er gleichzeitig Angst haben müsste, dass die Konkurrenz das nicht macht. Das ist ein kranker Kreislauf.

Genau in solch einem Moment würde ein Unternehmen ja wirklich Verantwortung übernehmen, wenn sie Produktionsbedingungen den Rücken kehren, die nicht in Ordnung sind.

Es muss ein gesamtes Umdenken passieren – auch auf Kundenseite. Die Leute sollten sich fragen, was sie kaufen und wo das produziert wurde. Ebenso müssen die Hersteller umdenken. In Hinblick auf die Menschenrechte und unserem global vernetzten Leben haben wir auch eine Verantwortung für die Menschen in Niedriglohnländern. Uns geht es hier so gut. Wir können nicht auf deren Rücken uns immer weiter bereichern. Wenn die Näherin zu wenig verdient, um überhaupt ihre Existenz zu sichern, sollten wir als Unternehmen freiwillig mehr bezahlen. Vielleicht ist das auch Wunschdenken von mir, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

Wie wichtig sind für Sie Siegel und Zertifikate?

Siegel sind auf jeden Fall wichtig, weil Kund*innen anhand dessen nachverfolgen können, was sie kaufen. Wir selbst sind auch GOTS-zertifiziert. Wichtig ist natürlich, dass die Standards dabei so hoch angesetzt sind, dass es einen klaren Mehrwert für die Verbraucher*innen schafft. Einige Discounter kreieren zum Beispiel ein eigenes Siegel, was aber viel weniger Regeln beinhaltet. Bei einer Zertifizierung sollte immer nachzuvollziehen sein, was wirklich bewertet wurde und welche Sicherheit den Kund*innen geboten wird. Da gibt es auch viel Wildwuchs, zum Beispiel den Grünen Knopf.

Was halten Sie vom Grünen Knopf?

Wir waren selbst lange Zeit Mitglied im Textilbündnis und sind jetzt ausgetreten, weil der Grüne Knopf nur minimale Kriterien beinhaltet, die eigentlich jedes Label leicht leisten kann. Das muss gesetzlich verabschiedet werden und nicht mit freiwilligen Bekundungen weichgespült werden. Da ist unsere Regierung ängstlich, wie bei jeder Regelung, lieber Freiwilligkeit und bloß kein gesetzlicher Druck.

Das heißt, Sie begrüßen ein Lieferkettengesetz?

Auf jeden Fall. Wir kriegen mit Maas Natur diese Standards locker hin. Aber wir sind nicht dazu bereit, einen Grünen Knopf an unsere Textilien zu hängen, wenn ebenso ein Discounter diesen ganz einfach bekommen kann. Man kann diese Unternehmen nicht mit ökologischen Anbietern und deren Kriterien gleichsetzen. Der Grüne Knopf ist einfach zu seicht, zu freiwillig und führt nicht zu wirklichen Änderungen in den Herstellungsprozessen. Ich wäre sofort dafür, dass der Grüne Knopf Gesetz wird und damit ein Mindestmaß an Anforderungen erfüllt werden muss. Man könnte doch einfach sagen, dass alles, was in die EU oder in Deutschland eingeführt wird, diese Kriterien erfüllen muss. Dann hätte man den billigen Schrott ganz schnell vom Markt. Aber das traut sich kein*e Politiker*in.

Könnte also nur ein Gesetz wirklich etwas in der Branche verändern?

Das ist ganz sicher. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist für dieses Thema ja sehr offen. Er ist einer, der dieses Thema noch am ehesten mit antreiben würde. Die Petition #fairbylaw ist auf jeden Fall eine tolle Aktion.

Was sind die Herausforderungen, wenn es darum geht, die Kund*innen zu Konsumverzicht zu bewegen? Wie begegnet man diesem Paradoxon von Wachstum und Verzicht als Unternehmen?

Es ist ein schwieriger Grat. Wir leben vom Verkaufen. Wenn ich predige, kauft weniger und dann verkaufen wir am Ende weniger, geht es uns als Unternehmen erstmal schlechter. Kund*innen müssen sich bewusster machen, wie und was konsumiert wird. Als nachhaltiges Unternehmen legen wir Wert darauf, dass wir eine gute Qualität liefern. Wenn man sieht, wie viel Energie für Kleidung aufgewandt wird, ist weniger, bewusster Konsum der einzige Weg, den wir gehen können. Und wirklicher Konsumverzicht würde eigentlich die Unternehmen treffen, die Massen- und Wegwerfware produzieren. Da müssen aber auch die Verbraucher*innen mitmachen und bewusst sagen, dass sie ein T-Shirt für 5,99 Euro einfach nicht kaufen.

Mit Maas Natur setzen Sie sich schon allein mit ihrem Produktionszyklus von zwei Kollektionen im Jahr der Schnelligkeit der Branche entgegen.

Wir haben pro Kollektion circa 500 Artikel, aufgeteilt in mehrere Farben und Größen. Das reicht pro Saison völlig aus. Wir machen vier Kataloge im Jahr und staffeln das dann in zwei Einkaufsrhythmen. Wenn ich als Unternehmen gute Qualität anbiete, brauchen die Kund*innen nicht jeden Monat neue, frische Ware. Es werden nur mehr Kollektionen produziert, um noch mehr Umsatz zu machen. Das ist ein krankes System.

Gerade weil die Branche in den letzten Jahren so unfassbar schnell geworden ist, finden auch dauerhaft Sales statt, was wiederum den Konsum ankurbelt und die Wertigkeit von Produkten mindert. Wie handhaben Sie Sales bei Maas Natur?

Natürlich ist es bei uns auch so, dass wir bei Saisonende in den Schlussverkauf gehen müssen. Einfach weil die Schnitte und Farben in der nächsten Saison nicht mehr gekauft werden. Wir wirken dem aber schon entgegen, indem wir von Vornherein nicht im Übermaß einkaufen und produzieren. Wir machen eine Grund-Order und wenn der Katalog raus ist, sehen wir innerhalb der ersten 14 Tage ungefähr, was wie oft gekauft wird. Davon machen wir eine Hochrechnung und wissen ziemlich genau, was wir brauchen. Bei konventionellen Labels ist es eher so, dass eine riesige Menge produziert wird und wenn diese nicht abverkauft wird, geht sie in den Sale.

Wir versuchen die Sale-Menge zu beschränken, indem wir vorsichtig ordern. Es passiert aber auf der anderen Seite auch, dass ein Artikel überraschender Weise unfassbar gut läuft und wir dann zu wenig haben. Wenn das passiert, versuchen wir diesen manchmal nach zu produzieren, haben aber eine Nachproduktionszeit von acht bis zehn Wochen – schneller geht es nicht. Die Stoffe müssen gewebt, eingefärbt oder gestrickt werden. Wir erwarten von unseren Kund*innen, dass sie diese Zeit in Kauf nehmen. Wir merken aber auch, dass wir an Umsatz verlieren, weil wir so arbeiten. Aber es ist besser als Übermengen zu produzieren, nur weil man sie günstig bekommt.

Und Kund*innen lernen so auch, dass es eben nicht normal ist, dass alles immer im Überfluss vorhanden ist.

Unsere Kund*innen haben das auf jeden Fall schon verstanden. Was bei uns weg ist, ist weg. Wenn Kund*innen ein bestimmtes Teil haben wollen, müssen sie dieses auch zu einem bestimmten Preis kaufen. Es ist besser, wenn das Lager leer ist, als es übervoll zu haben und die nächste Kollektion steht schon in den Startlöchern. Bei Maas Natur vermarkten wir auch unsere Reste alle selbst. Wir haben keinen Aufkäufer, der unsere Ware nach Kilopreis billig aufkauft und diese dann in andere Märkte weiterverkauft. Am Ende bleiben so wenig Reste, dass wir diese alle selbst als Lagerverkauf oder ähnliches selbst verkaufen können. Die werden auf keinen Fall verschleudert. Klar verkalkuliert man sich auch mal, aber dann spenden wir es lieber als es in andere Märkte einzuschleusen, die von diesem Überangebot an ausländischen Waren kaputt gemacht werden. Das kommt für uns nicht in Frage.

Was halten Sie von Tagen wie Black Friday?

Das ist für mich eine unsägliche Geschichte. Dass es nun auch noch bestimmte Tage gibt, wo alles noch mal billiger ist. Der Wert eines Artikels wird damit immer weiter verwässert. Am Ende weiß keiner mehr, was so ein Artikel eigentlich kosten darf und muss, wenn an Black Friday Artikel zu 50 Prozent und noch mehr reduziert werden. Wir haben uns noch nie daran beteiligt. In den ersten Jahren haben wir es ignoriert. Seit zwei, drei Jahren versuchen wir bei Maas Natur mit einer Aktion etwas dagegen zu setzen: Zehn Prozent aller Umsätze an diesem Tag spenden wir an soziale Organisationen. In den ersten Jahren fand die Aktion nur in den Läden statt, seit letztem Jahr gilt es auch für den Onlinehandel.

Letztes Jahr kamen knapp 10.000 Euro Spenden zusammen. Wir verdoppeln an diesem Tag nicht unseren Umsatz, so wie andere Hersteller, die sich an Black Friday beteiligen, aber wir haben auch einen kleinen Anstieg der Umsätze verzeichnet. Der Zuspruch unserer Kund*innen ist sehr groß. Es gibt mittlerweile immer mehr Anbieter, die aus diesem Tag etwas Sinnvolles machen wollen. Wir überlegen in Zukunft, uns an diesem Tag mit anderen zusammen zu schließen und gemeinsam Gegenveranstaltungen zu planen, sodass wir irgendwann eine ganze Bewegung sind.

Zum einen wächst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, zum anderen wird aus Fast Fashion gerade Ultra Fast Fashion mit Produktionszyklen von zwei Wochen. Wohin bewegt sich ihrer Meinung nach die Branche in Zukunft?

Ultra Fast Fashion wird immer Käufer*innen finden. Für viele muss es nur hip genug sein, da wird die Frage nach der Produktion nicht gestellt. Mich lässt jedoch hoffen, dass auch wir unsere Zuwächse haben. Der Zuspruch für unsere Produkte steigt. Wir haben in den letzten drei, vier Jahren über 50 Prozent Umsatzwachstum gehabt. Mit Fridays For Future wächst gerade eine Generation heran, die diesen Wahnsinn nicht mehr mitmachen will. Dennoch ist es frustrierend, dass die andere Seite derzeit noch schneller wächst bzw. mehr produziert und mehr konsumiert.

Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann eine Art Völlegefühl bei den Kund*innen entsteht und ein Umdenken passiert, weil die Leute merken, dass ihre Schränke schon komplett voll sind. Solange keine Gesetze kommen, werden die schlechten Produktionsweisen aber immer noch ihren Erfolg haben.