Während ich diesen Text schreibe, habe ich meine Periode und gerade einen Schokoriegel verdrückt. Neben mir stehen 1,5 Liter Tee, ich sitze in Jogginghose zuhause und habe mir eine selbst gestrickte Wolldecke übergeworfen. Alles für die Komfortzone für die Zeit, in der ich am meisten mit meinem Körper hadere.

Ich fühle mich schwabbelig und unförmig, habe wieder einmal Tonnen an Wasser eingelagert. Was unter anderem dazu führt, dass meine Cellulite an den Oberschenkelrückseiten und am Po deutlicher zu sehen ist als sonst – und ich ertappe mich bei dem „Gott sei Dank ist Winter“-Gedanken. Von den Schmerzen, dem Durchfall, den fettigen Haaren und den Mitessern möchte ich an dieser Stelle gar nicht erst anfangen – die meisten Lesenden werden wissen, was ich meine.

Kurzum: Ich fühle mich nicht wie eine strahlende Göttin. Eher wie ein Höhlenwesen oder ein Ganzkörper-Burrito, vielleicht eine Mischung aus beidem. Jedenfalls fließt und schmerzt und arbeitet alles an und in mir wie sonst selten im Verlauf des Monats und wirft mich spürbar auf die körperliche Seite meiner Existenz zurück. Vor allem, seitdem ich die Pille abgesetzt habe und mein Zyklus sich wieder eingependelt hat, beobachte ich die Vorgänge an mir und was sie mit mir machen, mit großer Faszination.

Mein Körper, das fremde Wesen

Das war nicht immer so: Die bisher längste Zeit meines Lebens habe ich mit meinem Körper gehadert – und immer wesentlich mehr Dinge gefunden, die ich nicht leiden konnte als solche, mit denen ich zufrieden war. Und damit bin ich nicht allein.

Viele Menschen, die sich als Frau* identifizieren, haben Probleme mit ihrem Körper. Wobei: Das ist nicht korrekt formuliert. Sie haben die Probleme vermutlich eher weniger als die Gesellschaft, die einen sogenannten Normkörper immer noch in einem sehr engen Korridor definiert: jung, schlank, weiß, groß, helle Haare und helle Haut.

„Today 54 percent of women —13 percent more than in 1984 — are unhappy with their body, and 80 percent say just looking in the mirror makes them feel bad.“

– GLAMOUR, Neuauflage der Umfrage von 1000 Frauen zwischen 18 und 40 Jahren / 2014

Dass die Menschen, die so ganz in echt auf den Straßen herumlaufen, nicht diesem Schönheitsideal entsprechen und die durchschnittliche, in Deutschland lebende Frau* Kleidergröße 42/44 trägt und 1,65cm groß ist, geht gefühlt schon immer an dem, was als öffentliche Wahrnehmung bezeichnet werden kann, vorbei. Dass der vordefinierte Körpertypus extrem rassistisch ist, sowieso. Wobei sich das gerade und glücklicherweise langsam zu ändern scheint, man aber hier wiederum neue Problemfelder wie Blackfacing und andere Rassismen eröffnet – aber dazu bräuchte es einen weiteren Text.

Vor allem Frauen* und Mädchen* arbeiten sich an diesem stilisierten Ideal ab und versuchen, ihm so nahe wie möglich zu kommen, indem sie ihren Körper dahingehend optimieren: Diäten, exzessiver Sport, viele teure Kosmetikprodukte, mehr und mehr Kleidungsstücke. Seit neuestem trenden auch chirurgische Eingriffe immer mehr. Der Druck ist groß – vor allem in Zeiten, in denen der Vergleich mit Abermillionen anderer schöner Menschen nur einen Klick auf einer App entfernt ist.

Ein wichtiger Einschub an dieser Stelle: Dieser Druck beschränkt sich nicht nur auf Frauen* – vor allem die Kosmetikindustrie hat seit neuestem Männer* als ihre Zielgruppe entdeckt und auch hier beginnt der Druck zu steigen. Vergleichbar mit der Objektivierung von Frauen*, denen die patriarchale Struktur von Jahrhunderten tradierter Mechanismen und Verhaltensweisen zu Grunde liegt, ist er allerdings nicht.

How to be yourself in the patriarchy

Irgendwann überschreitet man als junger Mensch die magische Schwelle, an der ein Körper einen als Person nicht nur durchs Leben transportiert, sondern mit Bedeutung aufgeladen wird – wer sieht und wie jemand mich sieht, werden plötzlich sowohl aus der eigenen als auch aus gesellschaftlicher Perspektive enorm wichtig.

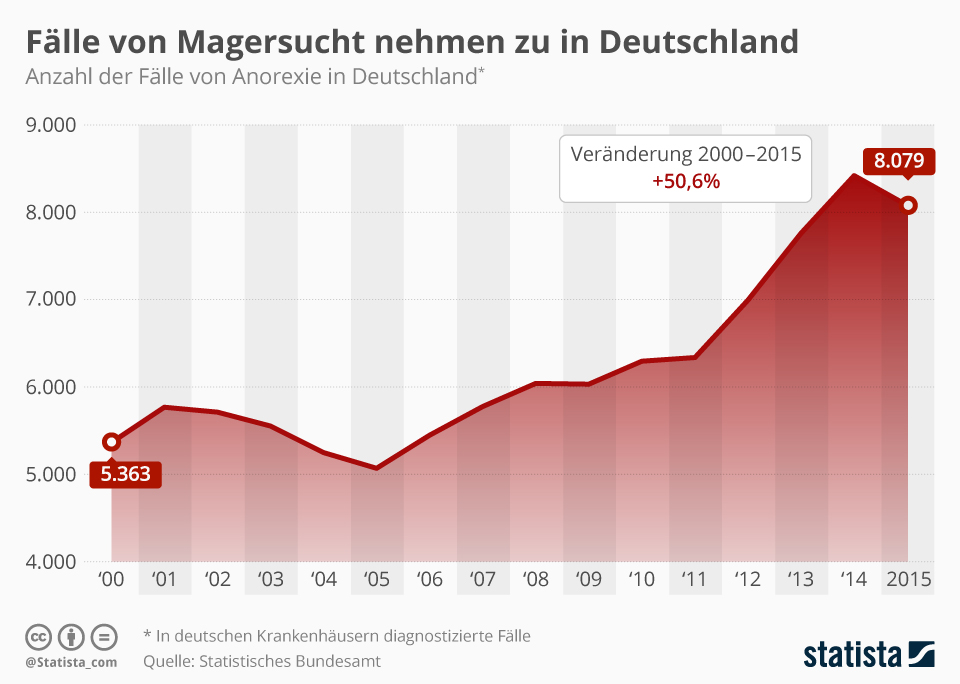

Damit beginnt auch das Vergleichen – und man selbst kommt eigentlich so gut wie immer schlecht weg dabei. Die Folge: Minderwertigkeitskomplexe, ein niedriges Selbstwertgefühl, vielleicht auch Essstörungen oder Sportsucht. Fast die Hälfte aller Mädchen* im Alter von 15 Jahren empfindet sich als zu dick, obwohl sie normalgewichtig sind – und mehr als die Hälfte hat in diesem Alter bereits (mehrfache) Diäterfahrungen gesammelt.

Zahlen, die schon so oft wiederholt wurden und die man dennoch nicht oft genug durch den medialen Raum schmeißen kann.

Weil System dahintersteckt. Dieses System – ich riss es weiter oben schon an – nennt sich Patriarchat und ist so ziemlich die schlechteste Erfindung für alle – für Frauen*, Männer* und alle dazwischen. Dass toxische Männlichkeit (lebens!-)gefährlich für alle ist, sickert erst allmählich in die Köpfe der Menschen. Manchmal denke ich: Das ist dann vermutlich auch der Grund, weshalb das Patriarchat abgeschafft wird – nicht, weil alle möglichen Gruppen seit jeher darunter leiden, sondern, weil die Männer* einsehen, dass es am Ende doch nur einigen wenigen von ihnen nützt. Nevermind, das ist eine andere Diskussion.

Das Ding ist, dass ich mich jeden Tag, frage, wie viel meiner persönlichen Definition von Weiblichkeit – und dazu gehört eben auch ganz wesentlich mein Körper und wie ich mit ihm umgehe und ihn inszeniere – eigentlich aus mir selbst heraus kommt und wie viel letzten Endes internalisierte Bilder, Blicke und Erwartungen an das weibliche Wesen in unserer Gesellschaft sind.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wie viel bin ich und wie viel ist der Male Gaze, mit dem ich mich selbst im Spiegel betrachte? Diese Frage werde ich vermutlich niemals vollständig beantworten können.

»Männer sehen Frauen an. Frauen beobachten sich selbst als diejenigen, die angesehen werden. Dieser Mechanismus bestimmt nicht nur die meisten Beziehungen zwischen Männern und Frauen, sondern auch die Beziehung von Frauen zu sich selbst. Der Prüfer der Frau in ihr selbst ist männlich – das Geprüfte weiblich. Somit verwandelt sie sich selbst in ein Objekt, ganz besonders in ein Objekt zum Anschauen, in einen ›Anblick‹.«

– Berger, John u.a.: Sehen. Das Bild in der Welt der Bilderwelt. Rowohlt: Reinbek 1974, S. 44.

Die Beziehung zu mir selbst ist also schon aufgrund der Tatsache, dass ich in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen bin – ja, was eigentlich? Entfremdet? Deformiert? Fragmentiert? Vielleicht von allem ein bisschen. Jedenfalls immer im Wesentlichen definiert bezogen auf etwas Externes – eine übergeordnete männliche Instanz.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die feministische Theorie verweist schon seit Jahrzehnten auf diesen Umstand – und mit der dritten Welle (die manche auch in eine dritte und vierte aufsplitten) scheint die Auseinandersetzung mit ihm ein immer lauteres Echo in der Öffentlichkeit zu hinterlassen.

Vergleichen im digitalen Zeitalter: Fluch und Segen zugleich

Sozialen Netzwerken kommt bei der Bearbeitung von gesellschaftsrelevanten Themen mittlerweile eine janusköpfige Schlüsselrolle zu – #MeToo konnte nur mit ihnen solche Ausmaße annehmen (aktuell: 2 Millionen Beiträge auf Instagram). Und beinahe nirgendwo sonst wird der Austausch über feministische Themen so lebendig und für scheinbar alle zugänglich geführt wie hier.

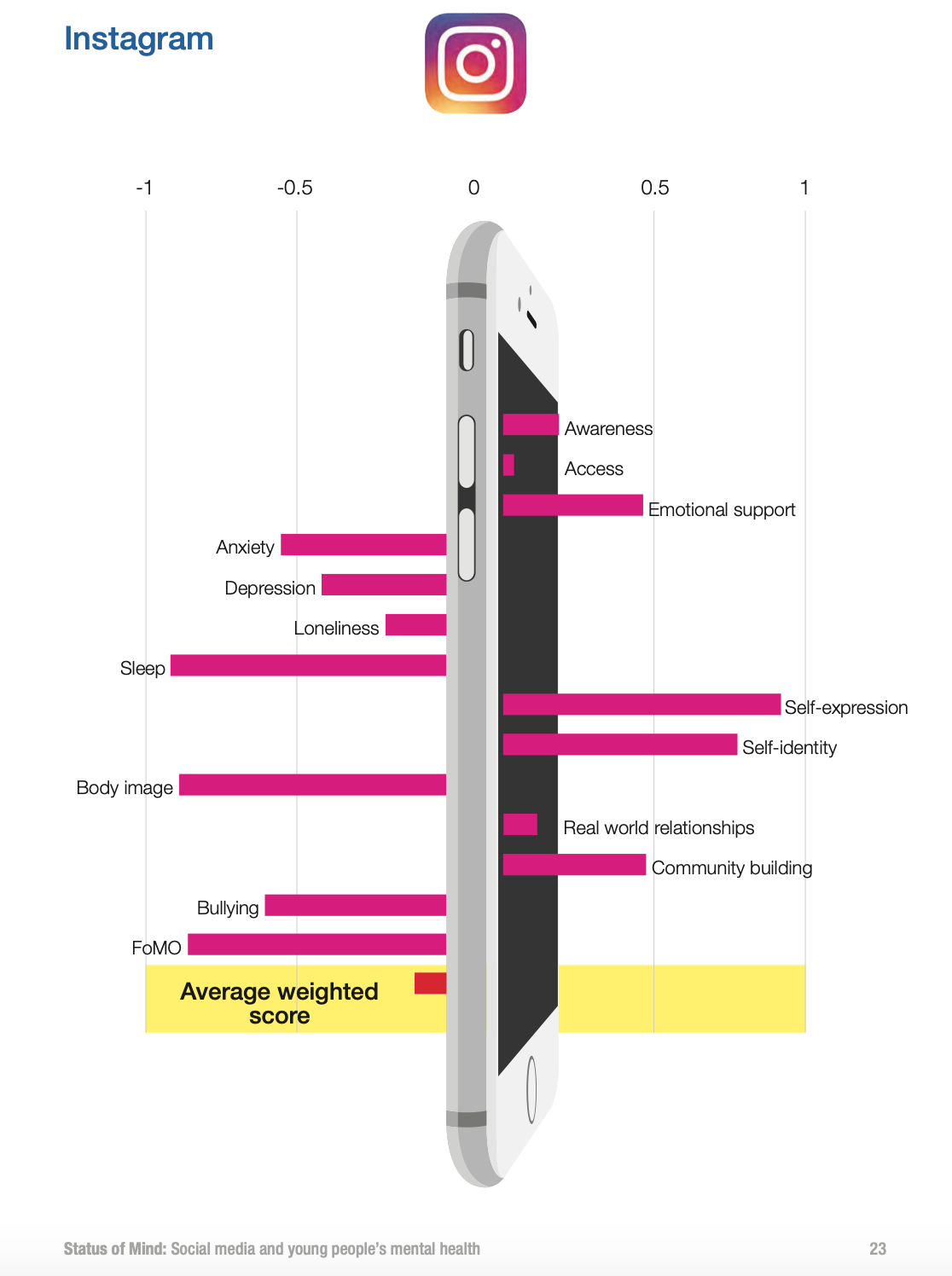

Ironischerweise kommt die Forschung jedoch langsam, aber sicher und ziemlich eindeutig zu dem Schluss, dass soziale Medien fast immer mehr schaden als nutzen – jedenfalls, wenn man die Nutzer*innen und ihre psychische Gesundheit in den Fokus nimmt: Einer Studie der Royal Society for Public Health aus dem Jahr 2017 zufolge sind alle sozialen Medien bis auf YouTube der mentalen Gesundheit von jungen Menschen abträglich (das Videoportal kann ein ganz kleines Plus einfahren).

Am schlechtesten schneidet das bildlastige Instagram ab: Es landet auf dem letzten, fünften Platz (außerdem haben die Wissenschafler*innen YouTube, Snapchat, Facebook und Twitter untersucht). Bezogen auf die Körperwahrnehmung hat Instagram den größten negativen Einfluss und liegt deutlich im problematischen Bereich.

Erinnert man sich an extrem populäre Hashtags zur Feier des eigenen Körpers – wie zum Beispiel #bodypositivity (über 3 Millionen Beiträge), mutet das zunächst seltsam an. Wir scheinen doch die neue Natürlichkeit zu feiern und immer mehr von unerreichbaren Stereotypen zu emanzipieren?

Doch sobald ich mir die Rangliste der erfolgreichsten Influencer*innen anschaue, erklärt sich mir der Forschungsbefund: schöne, reiche Menschen, wohin man schaut. Die sowohl Schönheit als auch Reichtum so präsentieren, dass jeder*m Betrachtenden sofort klar sein muss: Diese beiden Faktoren bedingen sich gegenseitig. Jedenfalls zu einem gewissen Grad und wenn wir von eben jenem normativen Schönheitsideal sprechen, das vom Male Gaze vorgegeben, von Männern* wie Frauen* internalisiert und reproduziert wird. Dann ist klar, dass vor allem jene erfolgreich und ergo reich(er) sind, die sich der Logik des patriarchalen Systems (daran hängt auch die spätkapitalistische Leistungsgesellschaft) unterordnen.

Die Frage, die sich mir – wie gesagt – stellt, ist: Wie weit ordne ich mich unter, bewusst und unbewusst, ohne es zu merken? Und direkt daran anschließend: Was kann ich dagegen tun?

Ich bin, was ich wahrnehme

Ich habe vergleichsweise lange gebraucht, um zu merken, dass ich mit dem Struggle um meinen Körper und ergo meine Identität nicht alleine bin – und dass das Internet nicht nur ein ausgezeichneter Weg ist, sich mit anderen auszutauschen, sondern auch, um die eigenen Sehgewohnheiten von den patriarchalen Strukturen, die nach wie vor in der Plakatwerbung an der Straßenecke oder in der Spielfilmpause zur Primetime gespiegelt werden, zu emanzipieren. Dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sich und den eigenen Körper zu lieben, ist eine Perspektive, auf die man erst einmal kommen muss, so trivial sich das für woke people vielleicht anhört.

Ich bin, wie ich wahrgenommen werde und wie ich andere wahrnehme. Vor allem in Abgrenzung zu anderen, aber auch in der Interaktion, mache ich mit mir aus, was zu mir gehört, was nur so halb und was nicht. Als vor allem augengesteuertes Tier beeinflussen meine Sehgewohnheiten wesentlich meine Identitätsbildung. Soweit waren wir schon.

Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, meine Wahrnehmung bewusst zu steuern, beziehungsweise darüber hinausgehend: ein Stück weit herauszufordern. (Wobei vieles, was man anfänglich für Herausforderungen halten sollte, so schnell Gewohnheit wird, dass man über sich selbst staunt.)

Konkret bedeutet das: Ich zimmere mir meine optische Umgebung selbst zusammen, sofern ich sie beeinflussen kann. Am Bahnhof ist das eher weniger der Fall – den Plakaten lässt sich schwer ausweichen (es sei denn, ich laufe mit dem berüchtigten Smartphone-Nacken durch die Gegend). In meinem Social-Media-Feed geht das aber sehr wohl.

Ich habe also begonnen, Menschen zu folgen, die nicht dem als Norm definierten Ideal entsprechen. Oder es doch tun, die Mechanismen dahinter aber fortwährend hinterfragen. Menschen mit Behinderungen finden sich genauso in meiner Timeline wie BIPoC, dicke Menschen und Männer* und Frauen*, die mit den Geschlechteridentitäten und Rollenklischees spielen und/oder sie bewusst aufbrechen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Jedes Selfie ein Akt der Selbstermächtigung. Dehnungsstreifen, Cellulite, Periodenblut in der Unterhose, Haare am Körper. Und generell: Körper, die ganz anders aussehen als die allgemein stillschweigend definierte Norm. Kleiner, größer, mit weniger Gliedmaßen, anderen Proportionen, anderer Haut (dass man das heutzutage immer noch schreiben muss – aber man muss), mehr Narben.

@charlottekuhrt, @melodie_michelberger, @raulkrauthausen, @mattxiv, @florencegiven, @notjustdown, @theslumflower, @fraugehlhaar, @brit_morbitzer, @annavonrueden, @forsinnersnotforsaints

Es ist schon viel geschrieben worden darüber, wie empowernd es sein kann, eine Vielfalt von Menschen zu sehen – wenn auch nur digital. Die Sache ist: Es stimmt. Ich fühle mich beim Betrachten der Bilder zwar nicht immer in einen endorphinindizierten Zustand versetzt, aber nicht selten bleibe ich bei einem Bild hängen und denke mir: Wie geil! Ist! Das! Denn! Und raste aus über so viel ironisches Understatement.

Manchmal fordern sie mich dennoch heraus. Nicht alle Gedanken habe ich schon gedacht, nicht alles weiß ich schon. Ich bekomme gratis mehr Bildung und bin verdammt dankbar dafür (denn im Grunde muss niemand – egal wer – kostenlose Bildungsarbeit leisten). An manchem reibe ich mich, anderes hat sofort meine tief aus dem Herzen kommende Zustimmung, auf wieder anderen Themen muss ich tagelang herumdenken.

Das Wichtigste an der Sache aber ist, dass ich angefangen habe, weniger auf den Körper von Menschen zu achten als auf den Menschen selbst. Ein Körper ist nur ein Teil von uns, er gehört zu uns, aber er definiert uns nicht – da gehört noch eine Menge mehr dazu. Das war mir vorher bereits klar. Aber manchmal ist das Hirn im Vergleichen und Bewerten und Verurteilen doch schneller als man selbst und nimmt gerne die eingetretenen Pfade, die so bequem sind, weil sie von sämtlicher Verantwortung, die mit reflektiertem Denken einhergeht, wegführen.

Sich auf Menschen einzulassen, in der Form, wie sie Mensch sind und nicht, wie ihre Körper aussehen, ist nicht nur ein Schritt zu einem deutlich emanzipierterem Umgang miteinander, sondern führt über kurz oder lang auch zu mehr Akzeptanz sich selbst gegenüber: Ich bin mehr als meine äußere Erscheinung – manchmal mag ich sie, manchmal kann ich sie nicht leiden. Und beides ist in Ordnung.

„Wenn alle schön divers, schön besonders, schön schön sind, setzt das nicht auch schon wieder einen ungesunden Standard? Muss ich mich und meinen Körper wirklich abfeiern? […] Dehnungsstreifen? Sind nicht toll, aber kann ich mit leben – muss ich aber nicht mit Glitzer zelebrieren. Schönes Gesicht? Bin ich froh drum, will aber nicht darüber charakterisiert werden.“

– Milena Zwerenz auf ze.tt

Wir sind nicht unbeeinflusst und Wandel braucht Zeit (so nervig das auch ist)

Das Wichtigste ist am Ende des Tages, dass ich mich als Person mit meinen Eigenschaften, Ecken und Kanten, Qualitäten und Einstellungen leiden und mir im Spiegel in die Augen schauen kann. Weniger #bodypositivity, weil eben nicht immer alles rosaflockig ist und ich mich gegen diese Überkapitalisierung von Körperlichkeit ins andere Extrem wehre, und mehr #bodyneutrality. Weil es okay ist, sich periodenbedingt wie eine aufgeschwemmte Qualle zu fühlen.

»Wenn ich Selbstwert daraus ziehe, dass ich mich schön finde, so wie ich heute bin – was bedeutet das, wenn ich in einem Monat zwei Kilo zugenommen habe? Und in zehn Jahren sehe ich womöglich komplett anders aus als jetzt. Zum anderen werte ich so aber auch die Bedeutung meiner anderen Qualitäten ab. Das ist auch das Problematische an der Body-Positivity-Botschaft: Wenn man Frauen immer nur in bester Absicht “Ihr seid schön und eure Dehnungsstreifen sind auch schön!” zuruft, dann vermittelt man ihnen gleichzeitig, dass ihr Aussehen das ist, was zählt. Deswegen bin ich auch kein Fan von den zurzeit so beliebten Unterwäscheselfies als Zeichen gegen unrealistische Schönheitsideale. Sie führen fort, dass Frauenkörper in unserer Gesellschaft grundsätzlich als Objekte verstanden werden, die es zu betrachten und bewerten gilt.«

– Anuschka Rees im Interview mit der ZEIT

Wie wir andere sehen, ist immer auch ein Spiegel dessen, wie wir uns sehen. An beiden Enden kann Veränderung stattfinden, die sich auf das jeweils andere Ende auswirkt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ich bin also durchaus ein Fan von Unterwäsche-Selfies, weil ich glaube: Wir brauchen erstmal diesen Zwischenschritt, damit Leute ins Denken kommen. Den Sprung schaffen vom patriarchalen Blick auf den als makellos idealisierten Frauen*körper hin zu einer Inszenierung, die die Frauen* selbst in der Hand haben. In der selbstverständlich nach wie vor die internalisierten Strukturen, mit denen wir aufgewachsen sind, wirken: Ein Aufbrechen, ein Distanzieren und Neudenken – das dauert. Es ist okay, sich selbst und anderen diese Zeit zu geben. Und genauso okay, vorwärts zu preschen und es ganz anders zu machen: auf die Selfies zu verzichten, weil man sie sowieso nicht ungeprägt posten kann.

Sidenote: Intersektionalität

Diese Überlegungen wiederum setzen, jedenfalls zum Teil, einen gewissen Grad an Aufklärung und Bildung voraus – und die Ressourcen, zeitlich wie unter Umständen auch monetär, sich dieses Wissen anzueignen. Bedeutet: Am Ende landen wir wieder bei Privilegien, bei sozialen Fragen. Dabei, wer die Möglichkeit hat, sich zwecks neuer Medien und Möglichkeiten von altbewährten Mustern und tradierten Bildern zu emanzipieren. Und wer nicht.

Wenn das noch eine Sache ist, die nur einem bestimmten Rezipient*innen-Kreis zugänglich ist, haben wir wieder etwas falsch gemacht beziehungsweise immer noch nicht angefangen, das Richtige zu tun: allen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Auch das ist etwas, um das es geht, wenn wir von Körpern, Hashtags und Wohlbefinden sprechen.

Ganz schön politisch, das alles.

Titelbild: © Joeyy Lee/unsplash.com

Eine Antwort auf „Weibliche Körperbilder zwischen #bodypositivity und #bodyneutrality“

Body Positivity bedeutet heutzutage oft nur noch die Glorifizierung von Übergewicht. Auf dem Cover von Modezeitschriften sieht man so vielleicht irgendwann vorwiegend Frauen mit 130 Kilo Plus, Das ist heutzutage so scheint es mir das Kredo.

Nicht mehr nur, dass einfach Imperfektionen akzeptierter werden sollen. Sondern wehe man findet Fettleibigkeit nicht schön, dann ist man ein Fatshamer.

Da wird einem verkauft dasss es gesund sei 150 Kilo zu wiegen. Es sei sogar schön. Die Normalos werden immer weniger, weil die Bevölkerung immer dicker wird. Magersucht ist schlecht und ungesund und schlimm, aber Fettleibigkeit auf nem Modecover toll, Liberating und beautiful.

Mein Körpertyp wird meist außen vor gelassen. Was ist mit den Athlethischen und Muskulösen Frauen?

Auch in dem Artikel hier scheint es mir nur zwei Sorten von Frauenkörpern zu geben. Entweder die Dünnen und somit idealen, oder die dicken mit Dehnungsstreifen.

Solche Frauen sind vielen schon zu viel: https://www.instagram.com/casssmartin/?hl=de

Aber sowas sieht man zwischen Magerwahn und Fettleibigkeit eher selten.