Ein ganz normaler Nachmittag. Du gehst durch die Innenstadt einer beliebigen größeren Stadt und siehst Menschen, die ihre neuesten materiellen Errungenschaften in großen Tüten herumtragen. Die Markennamen auf dem braunen Papier wiederholen sich und einige stechen dir besonders ins Auge. Vielleicht ärgerst du dich sogar mehr über die vielen Primark-Aufschriften als über die von H&M. Und dann sind die Tüten auch noch so groß! Muss es denn so viel sein von diesem Billig-Müll, der Umwelt und Klima belastet? Können sich die Leute nicht einmal zusammenreißen?

Ich weiß nicht, wie es dir geht – aber ich hatte solche Gedanken früher oft. Und auch heute schleichen sie sich manchmal in meinen Kopf, wenn ich nicht aufpasse. Und dann muss ich wieder darüber nachdenken, wer eigentlich bei diesen Moderiesen einkauft. Sind das wirklich die Menschen mit wenig Geld? Und könnten die sich keine Fair Fashion leisten, wenn sie einfach ein bisschen weniger kaufen würden?

Der klassistische Blick

Oft sprachen eine unbewusste Be- und Abwertung aus meinen Gedanken: Ich fühlte mich erhaben, weil ich nicht so impulsiv kaufte. Weil ich mich unter Kontrolle hatte – und das Richtige in meine Warenkörbe lud. Fair und nachhaltig und Secondhand. Ausgesuchter und hochwertiger. Damit unterstellte ich vor allem den Menschen mit den Primark-Tüten eine ganze Reihe Eigenschaften – ohne sie überhaupt zu kennen: In meinem Kopf waren sie faul, ohne Kontrolle über ihre Konsumwünsche, die ihnen von außen eingeredet wurden, ohne richtiges Management über sich, ihr Leben und ihre Finanzen. Und obendrein: absolut ignorant gegenüber dem Zustand der Welt.

Das ist ziemlich genau der Katalog an Charaktereigenschaften, der armen Menschen in dieser Gesellschaft zugeschrieben wird. Am Ende dieser Liste steht oft eine verheerende Vermutung: Arme Menschen haben sich ihren Zustand selbst zuzuschreiben. Es ist ihre Schuld, dass sie arm sind. Sie könnten ja klüger wirtschaften, sich mehr anstrengen (beispielsweise bei der Arbeitssuche oder zusätzlichen Ausbildungen), sich ein besseres Mindset zulegen.

Für ein Eurobarometer wurden EU-Bürger*innen im Jahr 2007 nach ihrer Einschätzung dazu gefragt, warum Menschen in Armut leben. 20 Prozent waren der Meinung, das hinge mit „mangelnder Willenskraft“ zusammen, weitere 19 Prozent glaubten, es sei einfach Pech gewesen und 13 Prozent meinten, das gehöre zum Fortschritt dazu. Immerhin 37 Prozent schrieben individuelle Armut den strukturellen Ungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaft zu.

Menschen mit wenig Geld die Schuld an ihrer Situation zu geben – oder sie gar als natürlich hinzunehmen – und sie aufgrund ihrer Konsumgewohnheiten abzuwerten, ist Ausdruck von Klassismus. Damit wird die Diskriminierung aufgrund von (vermuteter) Klassenherkunft oder -zugehörigkeit beschrieben. Wie andere Diskriminierungsformen auch, äußert sich Klassismus auf unterschiedlichen Ebenen: institutionell (zum Beispiel in Schulen, Bildungseinrichtungen), individuell (durch Vorurteile, Abwertung) und kulturell (durch die Bilder von Armen, mit denen wir in Medien und Werbung konfrontiert werden).

Es gibt unterschiedliche Richtungen von Klassismus – wirkmächtig ist allerdings vor allem eine: die von „oben“ nach „unten“. (Ich setze die Begriffe in Anführungszeichen, weil ihr Gebrauch umstritten ist. Einige sind der Ansicht, dass durch die ständige Reproduktion der Hierarchien genau diese bestätigt und bestärkt werden.)

Für Diskriminierung braucht es nämlich nicht nur Vorurteile, sondern auch die Macht, mit ihnen Schaden anzurichten. Aber wie sieht dieser Schaden aus?

Die Norm wird gesetzt

Die Kernfunktion von Diskriminierung ist Kontrolle: Menschen sollen an ihrem Platz gehalten oder auf ihn verwiesen werden, wenn sie die Regeln missachten. Diese Regeln werden von den Mächtigen innerhalb einer Gesellschaft festgelegt und nach ihnen haben sich alle zu richten. Wer Macht hat, kann bestimmen, was sein soll – und ist in der Position, dieses Sollen durchzusetzen, es also zu einem realen Zustand werden zu lassen. Wie verhält sich ein Mensch, der etwas „auf sich hält“? Welche Kleidung ist wann angemessen? Welche Sprache gilt in welchen Räumen? Welche Bildung sollte jemensch genossen haben? Was normal ist, bestimmen nicht alle mit.

Irgendwann wird die Normalität allerdings von den meisten Menschen akzeptiert. Sogar dann, wenn die daran geknüpften Vorstellungen sich als falsch erweisen. So glaubt die Mehrheit der Menschen, dass sie selbst und ein Großteil der anderen Menschen im Land zur soliden Mittelklasse gehören – dabei ist das nicht der Fall. Diese Klasse schrumpft seit Jahren – derzeit gehören ihr rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland an. 33 Prozent befinden sich in der unteren Mitte, dem Prekariat und der Armut, knappe 27 Prozent leben in Wohlstand oder Wohlhabenheit. Die Schere öffnet sich.

Vorstellungen von Normalität können sich also sehr hartnäckig halten. Ein weiteres ihrer Merkmale: Sie orientieren sich häufig an den Leuten, die das Geld haben. Das gilt auch und besonders bezogen auf die Dinge, die Menschen kaufen und besser nicht kaufen sollten, wenn ihnen ihr Ansehen in der Gesellschaft wichtig ist.

Die Literaturwissenschaftlerin und Feministin bell hooks beschreibt in „Die Bedeutung von Klasse“ die Funktion von Konsum: „Die Propaganda innerhalb der Werbung und der Kultur als Ganzes, [sic!] versichert den Armen, dass sie mit den materiell Privilegierten auf einer Stufe stehen, wenn sie nur die gleichen Produkte besitzen. Dies trägt dazu bei, die falsche Vorstellung von unserer vermeintlich klassenlosen Gesellschaft aufrechtzuerhalten.“ (Die Bedeutung von Klasse, Unrast Verlag, Seite 59) Ich möchte ergänzen: Es geht nicht nur darum, dieselben Produkte wie die Betuchteren zu besitzen – sondern auch darum, sich ihren Überfluss leisten zu können. Der Lifestyle der Reichen ist einer der Dekadenz: Es kann nie genug sein.

Und wer reich ist, hat es geschafft, oder? Dem*der sind Status und Bewunderung sicher – den arm oder prekär Lebenden eher nicht. Dabei wollen wir alle gesehen und als würdiges Mitglied dieser Gesellschaft anerkannt werden, es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Eine Art Ersatzbefriedigung kann die günstige Warenvielfalt bieten – hier können die Tüten auch für kleines Geld gefüllt werden. Ihr Herumtragen geschieht nicht ohne Grund oft mit einem sichtbaren Stolz: So gehören auch die mit weniger Geld scheinbar dazu – denn sie können konsumieren, in ähnlichem Überfluss wie die, die „oben“ sind. Es ist ein Strecken über Klassengrenzen hinweg, das immer ein vergeblicher Versuch bleiben muss.

Verzicht ist in!

Denn just, als der materielle Reichtum in Form vieler Produkte immer mehr Menschen offensteht, zeichnet sich ein gegengesetzter Trend ab: Minimalismus. Wenig zu haben und damit glücklich zu sein, ist jetzt das Gebot der Stunde und das Distinktionsmerkmal derer, die Taktgeber für Geschmack und das richtige Maß sind. Jetzt wird nicht mehr irgendwas konsumiert, sondern das Ausgewählte, sorgsam Kuratierte – das im besten Fall gleichzeitig zur Rettung der Welt beiträgt. Der individuelle Konsum wird moralisiert – dementsprechend haftet allen, die von der neuen Norm der Mittel- und Oberklasse abweichen, der Verdacht der Ignoranz und Umweltverschmutzung an: Wie können sie nur – wo doch jetzt alle wissen, wie schädlich Fast und Ultra Fast Fashion für den Planeten und die Menschen in den Lieferketten sind?

Auch der Nachhaltigkeits-Diskurs ist von der Mittelklasse geprägt: die Bücher, die geschrieben werden, die weißsaubere Ästhetik, die ihn ihnen und auf entsprechenden Social-Media-Accounts vermittelt wird, die hochpreisigen Produkte, die in die Kameras gehalten werden. Armut taucht selten auf – wenn überhaupt, um zu illustrieren, wie viel Geld mensch mit nachhaltigem Konsum sparen könne. Die Botschaft: Sogar arme Menschen sollten sich das leisten können, so schwer ist es nicht! Wenig zu besitzen, gilt als nachhaltig und erstrebenswert. „Je reicher und abgesicherter eine Person ist, desto weniger nimmt sie Armut zur Kenntnis“, schreiben Andreas Kemper und Heike Weinbach in „Klassismus. Eine Einführung“ (Unrast Verlag, Seite 117). Und so läuft der Diskurs um Menschen mit wenig Geld in der Nachhaltigkeits-Bubble schleppend an, während weiterhin jeden Tag die Normen der Mittel- und Oberklasse reproduziert und damit bestärkt werden.

Armut als Trend

Die reduzierte Luxusästhetik findet ihre Kehrseite im Boom von Secondhandmode: Ursprünglich ein unverkennbares Zeichen für Armut, gilt sie jetzt als schick und als ein Instrument, das jede*r gute Weltretter*in unbedingt im Werkzeugkasten haben muss. Zerrissene Hosen, pillige und übergroße Pullover, wilde Farbkombinationen – mittlerweile sind sie auch der Standard der Mittelklasse geworden.

Diese Aneignung von vermeintlichen Kennzeichen der unteren Klassen als Trendphänomen verärgert viele Menschen mit wenig Geld, die oft penibel auf ihr Äußeres achten. Denn im Gegensatz zu den anderen haben sie unter Umständen nicht die Möglichkeit, diesen Kleidungsstil über Nacht wieder abzulegen, wenn er nicht mehr angesagt sein sollte und sind auf günstige Kleidung angewiesen. Zusammen mit dem romantisierenden Hinweis, Geld und Status allein würden auch nicht glücklich machen, ist auch das eine Spielart, die Armen an ihrem Platz zu halten, während mensch selbst arm spielen kann (und sich dabei klassistischen Stereotypen bedient).

Können sie nicht – oder wollen sie nicht?

Aber haben die besser Betuchten nicht vielleicht doch recht? Könnten sich nicht alle beispielsweise faire Mode leisten – wenn sie ihre Finanzen im Griff hätten und nicht so viel kaufen würden?

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns anschauen, was genau mit „Armut“ gemeint ist und wer überhaupt in diese Kategorie fällt. Als arm gilt hierzulande, wer weniger als 1074€ pro Monat zur Verfügung hat. Im Jahr 2019 waren knapp 16 Prozent der Bevölkerung in Deutschland armutsgefährdet. 8,3 Prozent waren auf Mindestsicherung (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) angewiesen.

Der Regelsatz des Arbeitslosengeld II beträgt seit Beginn diesen Jahres 449€ pro Monat – für Alleinstehende, Alleinerziehende oder Menschen mit minderjähriger*m Partner*in. Damit sollen „Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie“ und die Teilnahme am soziokulturellen Leben gedeckt werden. Außerdem soll im Idealfall etwas für Anschaffungen zur Seite gelegt werden – wenn „Sie zum Beispiel ein Haushaltsgerät ersetzen müssen“. Wenn es gut läuft, werden zusätzlich Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen. Das erfolgt aber nur, falls auf der vorgeschriebenen Maximalfläche für sozialen Wohnungsbau gewohnt wird (die Werte weichen je nach Jobcenter ab, durchschnittlich maximal 50 Quadratmeter für eine Person) und kein „eklatant unwirtschaftliches Heizverhalten“ vorliegt. Die Beispielrechnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales kommt für eine alleinstehende Person dann auf einen monatlichen Betrag von 790€.

Für Kleidung und Schuhe ist im Rahmen des Regelsatzes ein monatlicher Betrag von 37€ für eine Einzelperson vorgesehen.

Schauen wir uns jetzt an, wie viel faire Mode kostet. Da gibt es – je nach Label und Anspruch – natürlich Schwankungen, deswegen orientieren wir uns an den niedrigsten Preisen für zertifizierte Fair Fashion, die wir finden können. Bei Grundstoff kostet ein T-Shirt 10,95€, ein Dreierpack Boxershorts knapp 45€. Für eine Tasche braucht es ungefähr 35€, ein Strickpullover beginnt bei circa 50€. Zwei Paar Kindersocken liegen bei 13€, ein Kinder-Sweatshirt bei 27€.

Das unrealistische Kleidungs-Budget eines*r Alleinerziehenden ist bereits gesprengt, wenn das Elternteil ein paar Unterhosen und das Kind ein Sweatshirt brauchen. Wenn sie eine gewisse Monotonie in Kauf nehmen, können Alleinstehende drei T-Shirts pro Monat oder vielleicht eine Sweatjacke im Sale abstauben. Gelinde gesagt: Der Handlungsspielraum ist eingeschränkt und wenn Modemagazine finden, dass 70€ für ein Top und 100€ für ein Kleid günstig seien, wird deutlich, wer mit welchen Maßstäben misst.

In Ordnung – für die 8,3 Prozent der Bevölkerung, die Mindestsicherung beziehen, ist faire Mode vielleicht nicht leistbar. Wie sieht es aber mit denen aus, die gerade so an der Armutsschwelle leben und etwas mehr als 1000€ pro Monat zur Verfügung haben? Wir rechnen: Für Kleidung und Schuhe gibt jeder Haushalt (Stand 2019) durchschnittlich 106€ pro Monat aus.

Ein Haushalt, der unter 1300€ im Monat zur Verfügung hat, besitzt nach sämtlichen Abzügen ein sogenanntes ausgabefähiges Einkommen von 969€. Davon müssen neben Kleidung noch die Miete, Essen, Gesundheit, Freizeit, Mobilität und Bildung bezahlt werden. Wohnen wir in einer Großstadt, können für die Miete einer 50-Quadratmeter-Wohnung schnell 500 bis 600€ fällig werden. Bleiben im schlimmsten Fall noch 369€ für den Rest. Sagen wir, die alleinstehende Person lebt sehr sparsam und gibt nur 25€ pro Woche für Lebensmittel aus. Dann sind wir bei 269€.

Vielleicht kauft die Person sich zwei Bücher pro Monat zum Zwecke privater Bildung – nach oben gibt es keine Grenzen, aber seien wir bescheiden und veranschlagen 25€ dafür. 244€ also für Gesundheit, Mobilität, Freizeit und Kleidung. Vielleicht hat die Person ein Wochen- oder Monatsticket, um mit den Öffentlichen zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte zu gelangen. Vielleicht möchte sie ab und zu einen kleinen Beitrag zur Seite legen – wer weiß, was kommt. Vielleicht wird sie krank und braucht Medikamente, die nicht übernommen werden. Was ist eigentlich mit der Altersvorsorge?

Wir sehen: Es wird eng. Mit sehr guter Planung und ein bisschen Glück ist das ein oder andere faire Teil vermutlich drin – aber darauf wetten sollten wir nicht. Sollten wir es verlangen? Schwierig.

Wird umgekehrt ein Schuh draus? Geht faire Mode vielleicht noch günstiger? Die kurze Antwort: Nein, die Preisschraube geht nicht beliebig nach unten weiter – sonst wären wir irgendwann wieder bei Fast Fashion. Ab und zu ist zwar auch zertifizierte Fair Fashion bei Discountern wie Lidl oder Tchibo zu einem sensationell niedrigen Preis zu finden (drei Tops für 9€). Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass solche Angebote querfinanziert werden – durch nicht faire Produkte des Restsortiments. Das ist nicht der Sinn der Sache.

Je mehr Geld, desto dreckiger

Nach der Rechnerei stellt sich ein Verdacht ein: Wir haben die ganze Zeit die falsche Frage gestellt.

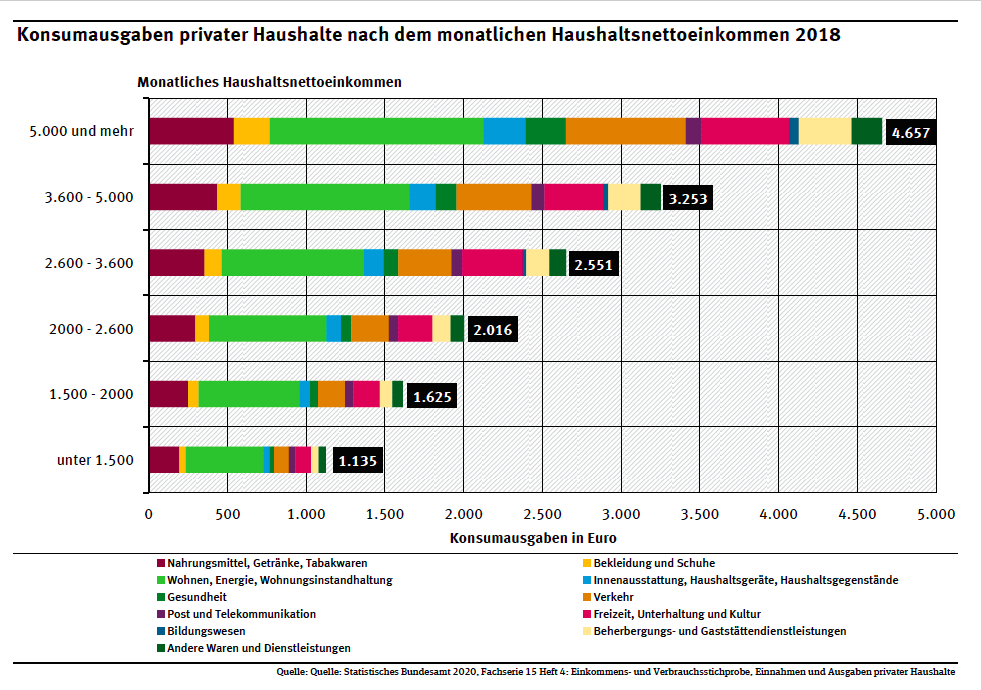

Als wir uns die durchschnittlichen Ausgaben für Kleidung angesehen haben, haben wir nämlich nicht nach Klassen differenziert. Dabei unterscheidet sich der individuelle Konsum gravierend – je nachdem, wie viel Geld zur Verfügung ist. Die Faustregel: Je mehr da ist, desto mehr wird konsumiert. Das Umweltbundesamt schlüsselt das wie folgt auf:

Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 5000€ oder mehr geben rund viermal so viel für den privaten Konsum aus wie die Haushalte, die unter 1500€ netto pro Monat zur Verfügung haben. Der relative Ausgabenanteil steigt vor allem für die Dinge, die über die Grundbedürfnisse (Wohnen, Ernährung, Post und Telekommunikation) hinausgehen.

Anders gesagt: Nicht die Armen und prekär Lebenden machen die Fast-Fashion-Konzerne reich, sondern die, die sich durchaus einen nachhaltigeren Konsum leisten könnten – es aber nicht einsehen, auf den gewohnten Komfort zu verzichten. Nicht jene, die sowieso schon gucken müssen, dass es reicht, haben für den dramatischen Status von Umwelt und Klima gesorgt. Sondern jene, die zum einen die Kultur des Überflusses zur Norm erklären (können), an dem sich der Rest der Gesellschaft abarbeitet und zum anderen selbst einen Konsum pflegen, wie ihn der Großteil der Menschheit nie erreichen können wird.

Das muss passieren

In der idealen Welt gäbe es nur ökofaire Mode und weder Ausbeutung innerhalb der Lieferketten noch eine durch Chemikalien verseuchte Umwelt. Wie würden sich dann alle Menschen in Deutschland Fair Fashion leisten können? Wie wir gesehen haben, können wir nicht bei den Näher*innen kürzen, sondern müssen uns das andere Ende anschauen. Ein Stichwort sollte Umverteilung lauten. Das Geld ist nämlich da – es ist nur sehr ungleich verteilt:

- Das oberste ein Prozent besitzt 35 Prozent des Gesamtvermögens.

- Die oberen zehn Prozent besitzen rund 67 Prozent des Gesamtvermögens.

- 90 Prozent besitzen rund 33 Prozent des Gesamtvermögens.

Dass solche Verteilungen nicht gerechtfertigt sind, ist kein großer Streitpunkt mehr – wohl aber, wie wir zur gerechteren Welt für alle gelangen. Wie auch immer die Antworten lauten (zum Beispiel: Bedingungsloses Grundeinkommen und hohe Reichensteuersätze), klar ist: Die Lösungen für das Problem müssen wir vor allem auf politischer Ebene suchen.

Diese politische Ebene erschöpft sich nicht im regelmäßigen Gang zur Wahlurne – gerade die gemeinsame Organisation ist ein kraftvolles Mittel, sich für die Belange anderer Menschen einzusetzen und/oder sich mit ebenfalls Benachteiligten zu verbünden. „Wo sich Menschen mit Marginalisierungserfahrungen zusammenschließen und die dahinter stehenden Strukturen erkennen, zeigen sich bedeutende Widerstands- und Veränderungspotenziale.“ (Kemper/Weinbach, S.94). Wir könnten – im Großen wie im Kleinen – damit anfangen, die Normen für Leistung, den Wert eines Menschen innerhalb der Gesellschaft und die Beschaffenheit von Produkten zu hinterfragen und neue etablieren. Die Macht für diese Definitionen muss nicht bei denen bleiben, die sie jetzt innehaben. Auch diese Normalität kann geändert werden.

Wie steht ihr zu dem Thema?

Titelbild © Vreni Jäckle

Dieser Artikel wurde erstmalig 2021 geschrieben. Aktualisierung 2022 im Rahmen der Fashion Revolution Week.